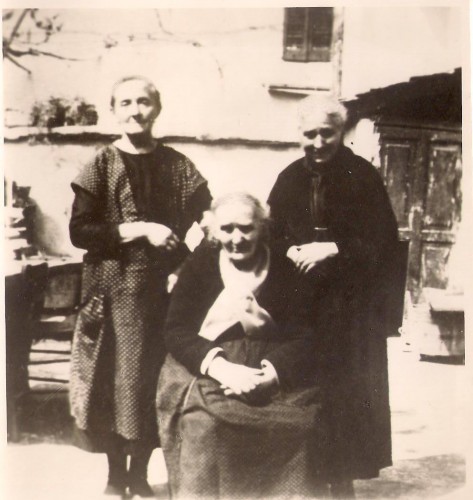

La bisnonna Maria Besana è una figura di rilievo nella “mitologia” dei Riva. Era soprannominata "Nona Marièt" e veniva da Bernareggio.

Mia

madre ricorda che il vecchio Rolla, detto “al Pota” (di origine

bergamasca?), un uomo alto che le incuteva un po’ di paura e che era

bisnonno del mio quasi coetaneo Mario Pulici, quando la incontrava da

piccolina si divertiva un mondo ad apostrofarla con voce cavernosa e un

po’ tremula: ”Bernarégia végia végia” (alludendo alle origini della sua

nonna Marièt). O, in alternativa ma con la stessa voce, la chiamava

anche “Paciarisotu" (alludendo ironicamente al singolare dialetto

bustocco della mia nonna Virginia Bertani, sua madre).

Maria

Besana nacque nel 1852 (esattamente cento anni prima di me) e morì nel

1934. Rimase orfana molto piccola, con due fratellini più piccoli

ancora. I tre vennero ospitati ed allevati da zii materni che di

cognome facevano Vertemati. Probabilmente dunque la loro mamma era

appunto una Vertemati ma non ne sappiamo il nome proprio. I Vertemati

abitavano in una corte vicino alla vecchia scuola elementare o alla

chiesa di Bernareggio.

La

bisnonna Marièt era analfabeta. Non era mai andata a scuola. Accudiva i

fratellini e a dieci anni andava già a lavorare in filanda a

Germanedo (Lecco). Viaggiava su un carretto trainato da un cavallo.

Partiva alle 4 di mattina del lunedì con le donne e altre bambine.

Portava un fagotto contenente pan giallo, qualche fetta di pancetta e

probabilmente qualche paio di calze. Non le mutande che a quel tempo,

secondo mia madre Enrica, non venivano usate, men che meno dai bambini.

Dopo una settimana di lavoro la piccola Marièt tornava a casa il sabato

sera.

Le

bambine, in virtù delle loro piccole dita, in filanda erano addette

alla ricerca del capo del filo che costituiva il bozzolo. I bozzoli

venivano immersi in vasche d’acqua bollente. Occorreva infatti far

morire il bruco per evitare che divenisse farfalla e bucasse il bozzolo

rovinando così il filo di seta. Così queste bimbe lavoravano tutto il

giorno con le mani nell'acqua bollente.

Mia

madre ricorda che a S. Albino stava anche una certa "Angiulana" che era

originaria di Bernareggio e parente della nonna Marièt. Secondo la

nostra vicina Carmela Ratti in Rossi questa donna era la sua nonna

"Angiòla" (accento sulla o chiusa). Forse fu proprio questa Angiulana a

favorire l'incontro fra Marièt e il bisnonno Davide.

Marièt

arrivò al matrimonio poverissima. Non ebbe neppure i soldi per portare

in dote, come usava tradizionalmente, "al stè" o "baslèta", cioè lo

staio di rame che veniva usato per mondare il riso.

La

nonna Mariet anche se analfabeta era però molto sveglia e brava nei

conti (dote assai apprezzata in negozio). Aveva anche buona memoria.

Ricordava le date di nascita e di morte di tutti. Quando i figli fecero

abbastanza fortuna e dovettero assolvere a vari impegni ed appuntamenti

per via del negozio “da mercanti” e per vari affari immobiliari

intrapresi, la nonna Marièt funzionò da agenda: " Mama regurdivas che 'l

di tal devum andà in dal nudar...". (Mamma ricordateVi che il tal

giorno dobbiamo andare dal notaio”). Ormai anziana e coi nipoti

impegnati alle scuole superiori imparò a leggere le sillabe ma mai ad

assemblarle in una parola compiuta. Così nonostante le sollecitazioni

dei nipoti "ci...me...na" non divenne mai "cinema".

La

bisnonna in compenso era venerata dai figli. In particolare dal mio

nonno Paulìn che peraltro lei considerava il vero capo famiglia. Anche

perché il marito Davide era morto presto e il figlio maggiore Guido dai

dieci/dodici anni in poi visse a Parigi prima e a Zurigo poi, rientrando

in Italia solo per combattere per il suo paese nella prima guerra

mondiale.

A

testimonianza del forte legame tra lei e il figlio mia madre ricorda

che alle volte, al rientro di Paulìn dal lavoro, poteva accadere che la

bisnonna battesse ritmicamente per terra la punta della ciabatta o

dello zoccolo. Era un segno inequivocabile di nervosismo. Allora il

nonno le chiedeva cosa ci fosse e la bisnonna diceva: "La tal (nuora) la

mà mancà da rispèt". Paulin allora convocava le nuore o gli altri

incriminati in seduta plenaria ed annunciava platealmente: "Sia chiaro:

la padruna da ca la cà chi l'è cala dona chi!" (“la padrona di questa

casa è questa donna!”). La questione era chiusa all’istante senza alcun

ulteriore contenzioso.

Altro

analogo rito ricorrente veniva officiato allo spuntare di ogni primizia

dell'orto o del frutteto. Paulin convocava i bambini e in modo chiaro e

didascalico diceva: "Cala magiustra chi (questa fragola, la prima) l'è

da la nona. Guai a chi la tuca!".

Un

rapporto più singolare, come spiegherò dopo, legava la bisnonna al

figlio Demetrio. Demetrio veniva chiamato dai nipoti Ziu Mètar. Credo ci

fosse dell' ironico compiacimento nel gioco di parole, dato che il

metro, inteso come robusta barra di legno di sezione rettangolare nella

casa dei "mercanti" troneggiava immancabilmente sul bancone del negozio

ed era lo strumento di lavoro indispensabile per misurare rapidamente

gli scampoli. A volte serviva perfino per minacciare la paga ai bambini

disobbedienti. Ziu Metar era stato un pò l'artefice dell'impresa

commerciale dei Riva. Il primogenito Guido infatti fin da piccolissimo

faceva il muratore (e solo poi divenne ristoratore e cuoco). Paulìn ne

aveva seguito le orme fin dalla quarta elementare ma poi era diventato

operaio capelé, di cappellificio. Demetrio, forse per conformazione

fisica, forse per vocazione, aveva scelto altre vie professionali. Aveva

iniziato giovanissimo ad organizzare piccole lotterie a premi nelle

osterie. Poi aveva iniziato a vendere "strinc e bindèi" (stringhe

efettucce), girando da ambulante con un cesto di vimini. Inutile dire

che era un oculato risparmiatore ed investitore ed incarnava con la

sorella Chiarina l'anima più “mercantile” dei Riva, mentre Guido e Paolo

erano più idealisti.

- foto di Riva Giuseppe con la moglie Carsani Maria

Giuseppe

invece, che era più giovane, era sensibile, diremmo oggi, alle nuove

tecnologie. Era un bell’uomo, sanguigno e a volte impulsivo. Per inciso

fin da piccolino fu molto irrequieto tanto che una volta, pur essendo

tutto fasciato a mò di mummia nel “bigulòt”, come si usava allora,

riuscì a scendere dalla camera del primo piano lungo la ripida scala a

pioli. Da grande amava molto fare scherzi ai bambini. Una volta, per

esempio, appese all'attaccapanni lo zio Emilio, anche lui fasciato come

usava ai tempi, e lo lasciò li terrorizzato per un bel pò. Esempio ben

seguito da mia madre che amava lasciare il cuginetto Carluccio Guidali,

di tre o quattro anni, appollaiato sulla forcella di un albero

dicendogli: “Finché non smetti di piangere non ti tiro giù!”. Lo Zio

Giuseppe era appassionato soprattutto di meccanica. Aveva la moto e si

occupava della manutenzione dei carri e dei calessi e in seguito delle

auto e dei camion della famiglia. Per un destino beffardo morì ancora

piuttosto giovane cadendo proprio nella buca del suo meccanico di

fiducia a Concorezzo, mentre rimirava il motore del suo camion in

riparazione. Un evento drammatico cui purtroppo dovette assistere il

figlio Mario. I soccorsi furono immediati ma vani.

Tornando

a Demetrio, lo “Zio Metar” aveva sicuramente un certo genio

imprenditoriale ma anche una propensione perfino eccessiva alla

parsimonia. Così controllava puntualmente ogni entrata ed uscita della

famiglia. Le giovani Riva che ormai andavano alle magistrali dalle

Canossiane, "in centro", con la crème della borghesia monzese, erano

costrette a lavare ripetutamente le calze di seta prima di metterle onde

evitare che lo zio si accorgesse che erano nuove. Altrimenti sarebbero

state dure reprimende per l'irresponsabile prodigalità dei parenti.

Proprio

per questa sua inclinazione al controllo (spending rewew, diremmo oggi)

Mètar si era conquistato in famiglia un altro soprannome meno

innocente. E l’artefice del graffiante nomignolo era stato il più

insospettabile dei familiari. Proprio la sua mamma, bisnonna Marièt, lo

chiamava, in sua assenza, il "pètabal" (che potremmo tradurre

pudicamente come "il rompiscatole"). A volte, rivolgendosi alle nuore la

bisnonna diceva: "Adess che gh'è no 'l pètabal fèmm un bel cafè!".

Va

detto a margine che Marièt aveva comunque una certa propensione

all'aforisma icastico, fantasioso ma a volte un po' greve. Un suo

proverbiale motto rivolto ai nipoti era: ”Mangia l'uga (dieresi) ca ta

schigasciat!”. Lasciamo la traduzione all'iniziativa del lettore.

I

figli di Davide e Marièt nacquero quasi tutti in Curt di Fopa. Solo lo

zio Giuseppe nacque nello stanzone sopra il negozio nuovo dei Riva.

Oltre ai quattro maschi (nell'ordine: Guido, Paolo, Demetrio e Giuseppe)

i bisnonni ebbero anche due figlie, Chiara ed Irene. Irene a soli 20

anni morì di tisi. Secondo il nonno Paolo era molto bella e dolce.

Assomigliava a zia Chiarina e a questo punto direi che assomigliava

anche alla sua mamma perché quando ho visto la foto della bisnonna

Marièt giovane mi è parsa identica a Zia Chiarina che ho conosciuto bene

da ragazzino. Irene era molto pia tanto che sembrava dovesse diventare

una suora. Quando i fratelli le rivolgevano parola in modo meno che

cauto lei diventava tutta rossa. Probabilmente era la penultima dei

figli. Il bello è che ho (ri)scoperto la sua esistenza solo di recente

(nell'ottobre 2012) grazie all'albero genelogico stilato da Simone Riva,

figlio di mio cugino Giorgio. Può darsi che me ne fossi dimenticato. A

mia madre Enrica è sembrato strano di non avermene mai parlato anche se

probabilmente una morte così prematura è evento che tutti in qualche

modo cercano di rimuovere. Allora ho chiesto se nonno Paulin avesse

avuto altri fratelli. Enrica mi ha risposto che nonno diceva di non

ricordare ma che probabilmente erano morti due o tre fratellini, “ma

molto piccoli”.

|

| VERTEMATI MAURO ERA UN CUGINO DELLA NONNA MARIET |

|

| Francesco Besana, cugino della nonna Marièt |

Nessun commento:

Posta un commento